В обществе

Либералы в непогоду. Часть 2. Иоллос

Либералы в непогоду. Часть 2. Иоллос

25 ИЮНЯ 2014 г. АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН

Период правления Александра III был парадоксальным явлением в истории России. Бурный экономический рост, развитие новых отраслей промышленности, активное железнодорожное строительство сопровождались ярко выраженной реакцией в гуманитарной сфере. Знаменитый синодальный обер-прокурор Константин Победоносцев и министр внутренних дел Дмитрий Толстой стремились «подморозить» Россию, следствием чего стала целая серия контрреформ, в значительной степени пересмотревших результаты предыдущего царствования. В образовательной сфере – от начальных школ до университетов – ставка делалась на безусловную лояльность власти и защиту от проникновения опасных западных идей. Оппозиционные газеты нередко преследовались, а то и закрывались за «тенденциозность» – под это понятие можно было подвести все, что не понравилось чиновникам, контролировавшим печать. Результат такого курса был плачевен – сочетание экономического роста и политической реакции способствовало бурному революционному взрыву 1905 года.

Период правления Александра III был парадоксальным явлением в истории России. Бурный экономический рост, развитие новых отраслей промышленности, активное железнодорожное строительство сопровождались ярко выраженной реакцией в гуманитарной сфере. Знаменитый синодальный обер-прокурор Константин Победоносцев и министр внутренних дел Дмитрий Толстой стремились «подморозить» Россию, следствием чего стала целая серия контрреформ, в значительной степени пересмотревших результаты предыдущего царствования. В образовательной сфере – от начальных школ до университетов – ставка делалась на безусловную лояльность власти и защиту от проникновения опасных западных идей. Оппозиционные газеты нередко преследовались, а то и закрывались за «тенденциозность» – под это понятие можно было подвести все, что не понравилось чиновникам, контролировавшим печать. Результат такого курса был плачевен – сочетание экономического роста и политической реакции способствовало бурному революционному взрыву 1905 года.Но александровская Россия все же принципиально отличалась от николаевской. Можно было ограничить университетские свободы, но уже невозможно их полностью уничтожить. Равно как и ликвидировать всякую критику в газетах. Более того, образцами респектабельности и высокого качества журналистики были именно сохранившиеся оппозиционные издания, среди которых выделялись «Русские ведомости», в которых публиковались многие критично настроенные по отношению к власти интеллектуалы, в том числе преподаватели Московского университета (что создало им образ «профессорской газеты»). Значительное место в газете отводилось международной жизни, что неудивительно – цензура по внутрироссийской проблематике была куда более суровой, и, кроме того, политические процессы в европейских странах давали немало поводов для комментариев. Из Лондона для «Русских ведомостей» писал известный эмигрант, народник Петр Лавров (разумеется, под псевдонимом). А из Берлина – Григорий Иоллос, бывший одним из наиболее влиятельных российских журналистов (напрашивается аналогия с позднесоветским временем, когда репортажи и тексты квалифицированных международников привлекали намного большее внимание, чем «обязаловка» в виде казенных передовиц).

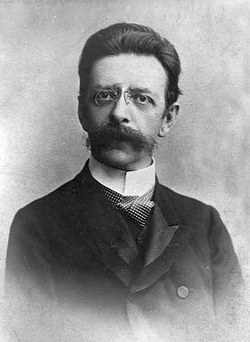

Григорий Борисович Иоллос был евреем по национальности и иудеем по вероисповеданию – для России конца XIX века это означало закрытие большинства возможностей для самореализации. Блестящий юрист, доктор права Гейдельбергского и магистр политической экономии Московского университетов, он не мог получить кафедру из-за своего происхождения. В результате – отъезд за границу и смена профессии, несостоявшийся профессор стал журналистом. В течение полутора десятилетий он публиковал свои статьи в «Русских ведомостях» – материалы Иоллоса стали своего рода учебником по парламентской демократии. В этих статьях не было сиюминутных сенсаций – речь шла о серьезных аналитических материалах, рассчитанных на «продвинутую» аудиторию. И в то же время наличие конкретного информационного повода придавало публикациям Иоллоса актуальность, привлекавшую внимание образованных читателей, которые не готовы воспринимать политологические трактаты (как в позапрошлом веке, так и сейчас). Он предлагал аудитории своего рода case study, основываясь на которых можно было составить представление о том, как проходят выборы, чем занимаются политические партии и какова идеологическая повестка европейского общества.

Бисмарковскому Германию «железа и крови» Иоллос противопоставлял другую Германию – страну, в которой шли напряженные интеллектуальные дискуссии. Его герой – это знаменитый врач Вирхов, не только последовательно отстаивавший в своей общественной деятельности либеральные ценности, но и в течение нескольких десятилетий занимавшийся реальными проектами в рамках берлинского самоуправления (открытие больниц, приютов, улучшения в области коммунального хозяйства и др.). Иоллос обращал внимание и на другой опыт местного самоуправления, которое в германских условиях было куда более самостоятельным и влиятельным, чем в российских. Но и когда он писал о Бисмарке, то концентрировал внимание не на авторитарной стороне его правления, а на том, что его успехи были связаны с прагматичным союзом канцлера с либеральным средним сословием и способностью встать над узкими интересами консерваторов, решая задачи общенационального масштаба.

Иоллос анализировал и деятельность непримиримых противников Бисмарка –социал-демократов, которые в его статьях представали не опасными смутьянами, а политической партией, действующей в условиях парламентаризма и конкурентных выборов. Рассказывал о борьбе наемных работников за свои права, выступая за социальные реформы и приводя аргументацию в их пользу, выдвигавшуюся как левыми, так и представителями центристских политических сил. Писал о попытках реакционной части германской власти оказывать давление на адвокатуру – и демонстрировал, как общественное мнение противодействовало таким попыткам (и куда успешнее, чем в России). Давал подробную характеристику парламентским процедурам – например, действовавшим при обсуждении бюджета или общении парламентариев с министрами, которые должны были объяснять депутатам мотивы своих действий (на контрасте России, где чиновник был «небожителем»).

«Величие страны, ее благосостояние и значение в мире зависят от степени участия населения в решении собственных судеб, от сознания своих прав и своей ответственности у граждан», – писал Иоллос в предисловии, предваряющем сборник его публикаций, вышедший под заголовком «Письма из Берлина» в 1904 году, незадолго до того, как автор от журналистики перешел к политической практике. Во время революционной бури 1905 года он вернулся в Россию, стал одним из лидеров кадетской партии и был избран депутатом I Государственной думы, где стал чуть ли не единственным парламентарием, имевшим не только теоретическое, но и практическое представление о работе высшего законодательного органа власти. Для черносотенцев Иоллос был одной из самых ненавистных фигур, символизировавших участие «еврейства» в политической жизни. Негативно относясь к любому национализму, он был противником обособления евреев в российском обществе – но именно такие политики, стремившиеся преодолеть национальные барьеры, вызывали наибольшую неприязнь со стороны реакционеров.

В 1906 году Иоллос провожал в последний путь Михаила Герценштейна, своего коллегу по первому русскому парламенту, убитому ультраправыми сразу после подписания Выборгского воззвания с протестом против роспуска Думы (под которым стоял и автограф Иоллоса). В следующем году и сам Иоллос, являвшийся в то время одним из руководителей «Русских ведомостей», был убит в результате черносотенной провокации – член «Союза русского народа» убедил наивного рабочего в том, что надо застрелить предателя, обокравшего революционеров. Тот убил – и узнав, кем в реальности был Иоллос, расправился с подстрекателем. «Русские ведомости» выходили еще десятилетие – и были закрыты большевиками, которые были еще менее совместимы с политическими свободами, чем Александр III и Победоносцев.

Автор — первый вице-президент Центра политических технологий